编者按:

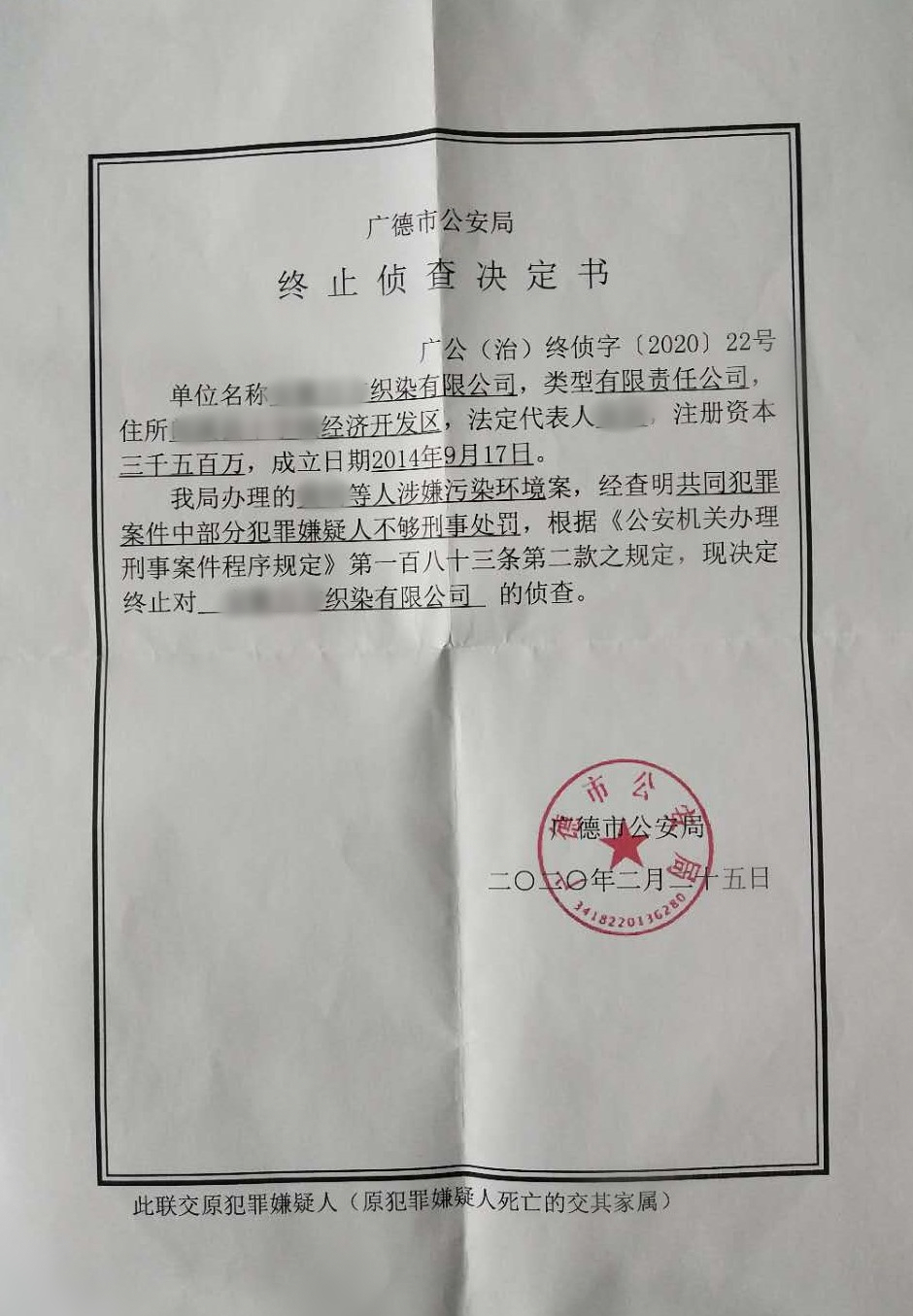

日前,一份公安机关《终止侦查决定书》送达某涉案企业,终止理由仅20来字,但这却是当事人与我所潘克本、吴剑敏、郭琴等律师团队历经一年多努力所取得的“战果”。一块悬在当事人心头的石头终于落地,也给正受疫情影响的涉案企业带来了信心和动力,尤其是涉案其中的当事人再无身陷囹圄之忧。

回想一年多之前,涉案企业因“印染污泥”倾倒问题涉污染环境罪被公安机关立案侦查,两名高管涉案其中,并有其他关联企业一并涉案,在当地影响较大。经我所律师团队介入后了解,涉案企业的印染污水经处理后生成的“印染污泥”因某固废回收公司处理不当,直接倾倒在自然环境中而导致案发,涉及的固体废物总量超过100吨。根据法律规定,如果涉嫌污染环境的事实成立,本案的法定刑在有期徒刑三年以上七年以下,且并处罚金,对涉嫌单位犯罪的,除对单位判处罚金外,还要追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。该企业此前已经委托其他律师提供法律帮助,得到的是罪轻的辩护意见,涉案企业感到压力山大。

尤其是萦绕该企业上下的一个巨大疑问始终未解,就是该企业十分重视环保问题,在建厂时全部按照环评要求进行,所有的排污设施均按照环保要求投入和施工,经环保部门验收合格后才开始运营,印染污泥的生产流程严格按照标准工艺处置,且纳入地方的环境监测系统,并按照该地方省、市环保部门文件的有关要求检测终端污泥的危险属性,且案发前后的检测均属一般固废。似有不应当受到追究之嫌,企业上下一时倍感迷糊,但公安机关仍然将该案以涉嫌污染环境罪移送检察机关审查起诉。

为查明案情,解答疑惑,切实提供有效辩护,我所律师团队开展了大量的调查、询问、取证等工作,初步判断本案有为当事人争取最大利益的努力空间,极有可能不构成犯罪。后经查明本案的焦点问题是公安机关所委托的检测机构,经检测认定涉案的印染污泥属于“危险废物”,依据是:符合《国家危险废物名录》(2016)第4条,列入《危险化学品目录》的化学品废弃后属于危险废物。

我们结合前期调查,围绕涉案的“印染污泥”是否属于危险废物,针对检测报告中存在的主要问题展开重点辩护,提出了本案犯罪成立证据不足的辩护意见,并获得了公安机关、检察院等办案单位的认可,最终取得终止侦查的办案成效。

一、“印染泥污”不属于废弃的化学品,更不属于危险化学品

废弃化学品(GB/T 29329-2012),是指丢弃的、废弃不用的、不合格的、过期失效的化学品,包括包装化学品的容器,即包装袋、包装桶、试剂瓶、气体钢瓶等。可见,废弃的化学品,是指废弃的化学品本身或者包装化学品的容器,而不是指化学品在使用后含有微量化学品成分的物体(比如印染污泥)。而某检测机构的检测报告将涉案企业含有8种危险化学品成分的“印染污泥”,等同于“废弃后的危险化学品”,显然是偷换概念,检测结论不能成立。

二、检测报告所示的化学物质在《国家危险废物名录》中没有匹配的危险废物管理代码

首先,《国家危险废物名录》附表中废物代码为900-409-06、900-410-06所列的危险废物,已明确“不包括废水生化处理污泥”,即本案中的“印染污泥”已排除适用《国家危险废物名录》。

其次,即使认定本案“印染污泥”具有危险特性也应按照相应的鉴别标准和鉴别方法进行认定,对经鉴别具有危险特性的,应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别,并按代码“900-000-XX”(XX为危险废物类别代码)进行归类管理;经鉴别不具有危险特性的,不属于危险废物。

最后,本案某检测机构对含有8种危险化学品成分的印染污泥,用废物代码900-000-49进行标注,而根据《国家危险废物名录》显示,“49”的废物类别是指“其他废物”,废物代码共有9种,而经比对本案中的“印染污泥”不属于上述9种危险废物当中的任何一种,显然是张冠李戴,错误适用。

三、本案“印染污泥”不符合“危险废物”的五大危险特性,不属于“危险废物”

危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体废物(包括液态废物)。某检测机构的检测报告,已经排除了涉案企业的“印染污泥”具有腐蚀性和无机物浸出毒性。根据《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2007)第5条规定,本案“印染污泥”没有浸出毒性、急性毒性、其他毒性和感染性,不属于危险废物与其他固体废物的混合物。

同时,“印染污泥”也不具有易燃性、反应性、感染性和急性毒性,可以正常接触皮肤,也不存在蒸气、烟雾或者粉尘吸入造成的毒性。不符合“危险废物”的五大危险特性,不属于“危险废物”。

四、检测报告仅能显示“印染污泥”含有某种化学物质而不能显示其浓度含量

根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)规定,按照HJ/T299制备的固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过表1中所列的浓度限值,则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。而检测报告中只是简单列出了8种有机物(危险化学品)的化学名称,没有浸出液中危害成分浓度检出值,无法判定是否已经超出危害成分浓度限值,而且含该8种危险化学品名称的物质,绝大部分不在《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)的危害成分项目中,更无法得出本案的“印染污泥”具有有机化合物浸出毒性的结论。

五、检测机构的采样、检测过程不规范,无法排除样品检测数据失真的可能

根据《工业固体废物采样制作技术规范》(HJ/T20-1998)规定,检测机构应当首先进行采样方案设计,方案内容包括采样目的和要求、背景调查和现场踏勘、采样程序、安全措施、质量控制、采样记录和报告等。同时,根据《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)第4条关于“份样数的确定”4.2.1规定,固体废物量在90-150吨的,最小份样数为32个;固体废物量在500-1000吨的,最小份样数为80个。而本案的印染污泥的重量为100多吨,按照上述规定,最小份样数应当为32个,而该检测机构仅在不明固体废物中取了4个混合样品,显然违反了有关采样技术规范的设定标准,不能确保检测数据的真实性。

六、涉案的“印染污泥”存在混同情形,不仅不能保证检材的同一性,事后复检也不能确保可靠性和唯一性

据涉案固废回收公司司机陈述,其堆放的场地涉及多家印染企业的污泥,存在混合倾倒的情况。本案检测机构取样时未邀涉案企业派人现场见证,仅根据运输司机的现场指认进行采样,这种做法不符合刑事诉讼法的相关规定,样品来源存疑,不能保证检材的同一性。同时,案发后涉案企业根据各自涉及的污泥总量去现场拉回本厂处理,由于时间较久现场取回时已无法辨识是谁厂的污泥,混同情况比较严重,拉回的污泥中已不能区分对应的涉案主体,再行检测已无法确保结论的可靠性和唯一性。

我们特别感谢涉案企业能够密切配合律师工作,并及时保持信息沟通,为迅速应对缓解危机、提供专业法律帮助创造了良好的工作条件。同时,感谢主办检察官能够依法公正处理本案,让涉案企业没有因为涉嫌刑事犯罪而停止生产经营活动,造成更多经济损失。