引 子

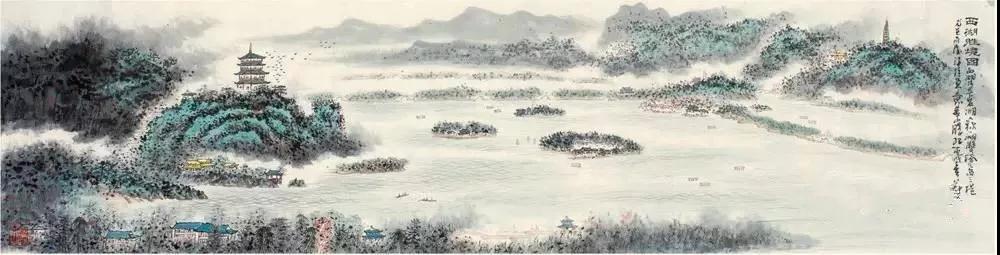

杭州人最引以自豪的就是西湖,而西湖的文化、情感和美景,几乎全凭籍于“三堤”。“三堤”就是白堤、苏堤和杨公堤,老百姓知道白堤和苏堤,也基本只游玩白堤、苏堤,很少人钟爱杨公堤,其实这不太公允。所以,我要聊聊“三堤”。尤其要聊聊“杨公堤”。

我们现在看到的“白堤”,实际是“白沙堤”或者应该叫“李公堤”,不是白居易修筑的“白堤”,白堤早已淹没在北山路底下了。西湖带给我们的美景、快乐、文化和温情,是历史上许多有良知的仁人志士,共同传承爱护的结果。“西湖开浚,尤著者,白苏杨三公矣”。“尤著者”大概就是特别有名或特别突出的意思。可见,西湖2011年成为“非遗”,一定是世代共同传承爱护的结果,并非某个人或者某些人的功劳。我初步了解三堤文化后,就西湖而言,我觉得“三公中的尤著者”,不是苏东坡,而是“杨孟瑛”!我们一定要铭记“杨孟瑛”这个名字!

因为,如果没有杨孟瑛,一定没有“杨公堤”,可能没了“苏堤”,也可能没了西湖!

我们现在看到的“白堤”,就是断桥所在的那个白堤,其实不是白居易修筑的堤,白居易修筑的堤已经不复存在,可能被如今的北山路淹没了。现在我们看到的“白堤”,实际上应该叫“白沙堤”,就是白居易:“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”里的“白沙堤”。是白居易的前任刺史李泌修筑的。是故,准确的说应该叫“李公堤”!

虽然,白堤被淹没了,可是白居易留给我们深深的怀念。另外,他的《钱塘湖石记》及其石碑,也是留给我们最为珍贵的文物。根据“钱塘湖或上湖”,我们才知道西湖以前不是这个名字;有上湖说明一定还有下湖,我才明白杭州地图里的上城区和下城区的位置为什么是倒过来的?原来是根据地面的高低和与历史的“上下湖有”关系的。根据“濒湖千余顷田;自钱塘至盐官,放湖入河,从河入田;霖雨三日往往决堤”,我们似乎看见了千年前,那幅碧湖荡漾良田万亩的壮美画卷;也似乎明白了西湖与苍生的悠悠之情。根据“湖中有泉数十眼”,我们又仿佛明白了,西湖的清澈潾潾,除了我们的呵护外,那是因为西湖天然的“自有源头活水来”,难怪传说西湖是“天上掉下的蓝宝石”。根据“湖中有私田十数顷”,我们才知道自唐以来“占湖为田”这种事就是我们的老毛病坏习惯。

白居易担任杭州刺史是公元822年秋至824年秋,实际在任只有两年多。白居易去世后,约过六十年,唐朝也就灭亡了。我们知道:任何一个朝代的后期,总是战火纷飞水深火热的。好在白先生他出生在一个“世敦儒业”且世代小官僚的家庭。因此,比普通人家要幸福得多。白居易父亲白季庚在战乱中,因与太守坚守徐州城,有功升了官,后来做了彭城县令。可见,“父亲有气节,子女才优秀”。彭城是个不平常的地方,项羽、刘邦、陈师道、刘墉等都是彭城人。可想,彭城县令至少相当于徐州市委书记了。可是,白居易出生前有过八年的“安史之乱”,出生后又有过五年的“奉天之难”,而白居易的有生之年,又是唐朝日益衰败,潘镇割据日益严重的后唐时期。一句话:“战火烧得民不聊生”。

白居易不仅姓白,而且还是个“白头翁”。据说他不仅聪颖过人,而且读书特别的刻苦用功,读白了少年头。也因为他的勤奋,成了“唐代三大诗人”,还被誉为“诗王”。唐诗是最牛的,既然是“诗王”,那说明白居易也是最牛的。难怪明明是“李堤”,我们偏偏要说那是“白堤”了啊!

怀念白乐天

我们读“诗仙”李白的诗,虽然觉得很浪漫,但总觉得不靠谱。读“诗圣”杜甫的诗,虽然能读出点正气和忧国忧民,但又总觉得过分抑郁,受不了!但是,我们还是要理解他两的“多梦症”和“郁抑症”。因为,这两位前辈很倒霉,遇上了一个“只爱美人,不爱江山”的皇帝。作臣子的有什么办法呢?除非你心理特别坚强,否则,也只能或梦或忧呀!所以,我觉得小白的《长恨歌》,实际上是替这两位爷爷宣泄的,应该算是“申诉状”了吧!可是,我们读“诗王”的诗,感觉很不一样,能读出一股真情,读出一种达观。您看!他的字取得多好啊——“乐天”!我想正是这种“乐天达观”,才造就了白居易的快乐和“山水功臣”的成就,连寿命也都比李、杜长十几岁。大家知道,林语堂和鲁迅都是大烟枪,可是两人性格心态不一样。所以,林语堂活了八十几岁,而鲁迅只活了五十几岁。可见,“心学”是多么的重要啊!

据说,白居易离任时,全杭州城的20万百姓都出来送别了。我们知道,周总理逝世的时候,才有这种场面。我觉得这才是一种,对地方官员,最直观的赞赏,最高的嘉奖。53岁的老白被感动得热泪盈眶,当即吟赋一首:“税重多贫户,农饥足旱田。惟留一湖水,与汝救凶年”。这可是“泪后吐真言”呀!我们感受到了这位诗人的“悯民情怀”,也感受到了谦谦君子的品德。试问?谁又能在两年的任期内,能给百姓“一湖清水,一道芳堤,六井清泉”呢?我们现在的“五水共治”,不知道能否与千年前的白居易比一比呢?