增值税作为我国第一大税种,2024年收入约6.57万亿元,占全部税收收入的38%。2024年12月25日,《中华人民共和国增值税法》(以下简称《增值税法》)经全国人大常委会表决通过,将于2026年1月1日起施行。作为其配套行政法规,《中华人民共和国增值税法实施条例(征求意见稿)》(以下简称《条例意见稿》)于2025年8月11日由财政部、国家税务总局联合发布并向社会公开征求意见。然而,《条例意见稿》的部分条款与《增值税法》在立法精神和具体规定上存在值得关注的不一致甚至矛盾之处,可能实质性改变纳税人权利义务,影响税收公平。本文从法律层级、抵扣规则、视同销售、纳税人分类、反避税及资产处理等六个维度系统分析这些矛盾点。

一、法律定位与立法授权矛盾

从法律体系看,《增值税法》作为由全国人大常委会制定的税收法律,属于上位法,具有更高的法律效力;而《条例意见稿》属于国务院制定的配套行政法规,其功能应限于对母法的细化和解释。《增值税法》在多个条款中授权国务院规定具体实施办法,如第二十二条关于“不得抵扣进项税额”的兜底条款授权国务院增列情形。然而,《条例意见稿》的部分规定超越了合理授权范围,创设了新的纳税人义务,这与税收法定原则要求的“课税要素明确”存在冲突。

尤其值得关注的是,《增值税法》在制定过程中已明确遵循“维持现行税制框架总体不变”和“保持现行税收负担水平总体不变”的原则。《条例意见稿》新增的多项规则(如500万元以上资产的分阶段转出、小规模纳税人追溯调整等)实质上增加了纳税人负担或改变了原有税负分配,超出了配套法规的合理边界。

二、贷款服务进项税抵扣规则的矛盾

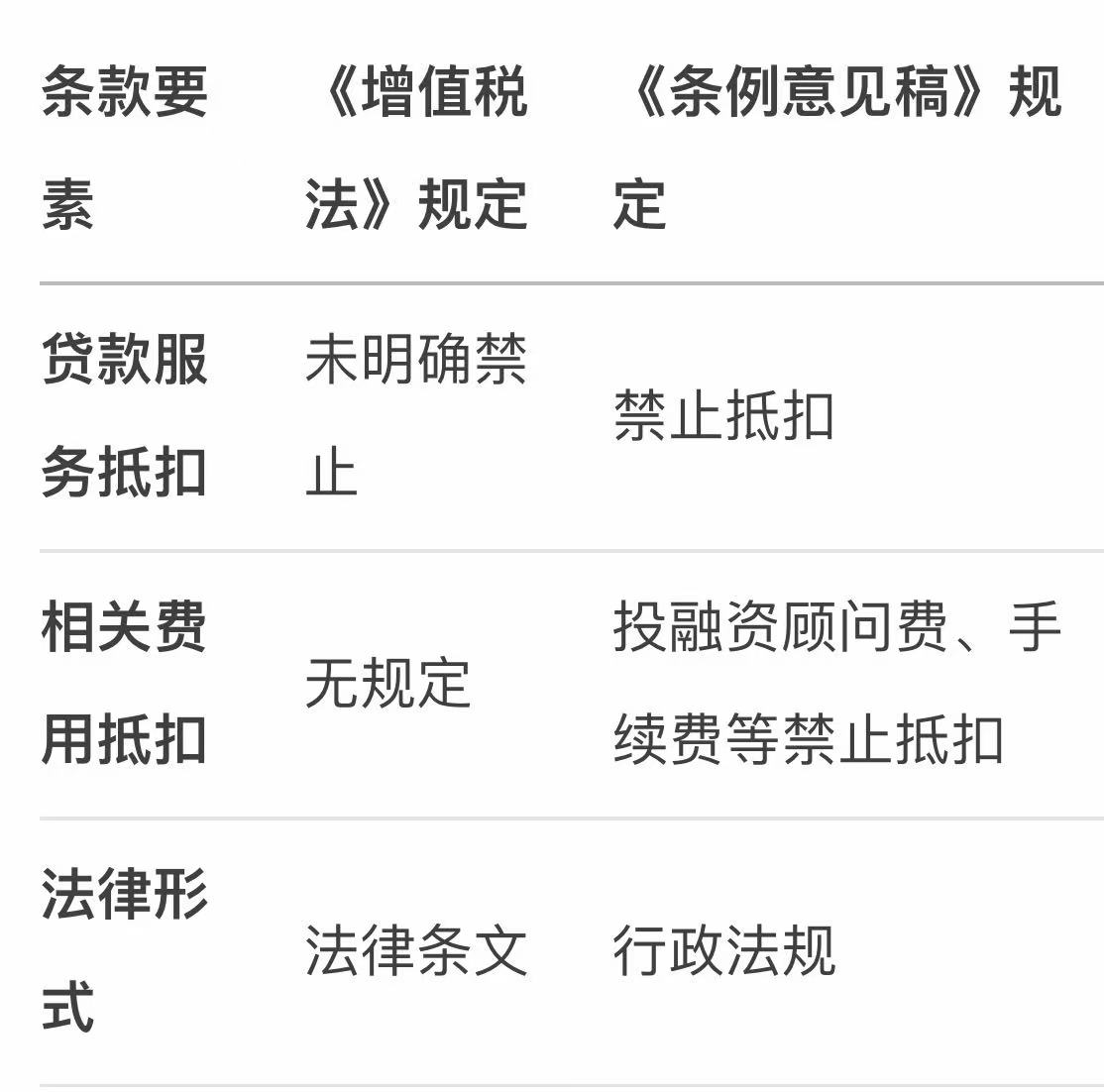

《增值税法》第二十二条删除了原《增值税暂行条例实施细则》中“购进贷款服务的进项税额不得从销项税额中抵扣”的明确禁止,仅保留“国务院规定的其他进项税额不得抵扣”的授权性条款。这一修改曾被解读为贷款利息纳入抵扣链条的制度铺垫。然而《条例意见稿》第二十条直接规定:“纳税人购进贷款服务,以及与之直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,对应的进项税额不得从销项税额中抵扣”。这带来双重矛盾:

——禁止范围扩大:母法仅禁止“贷款服务”本身,而实施条例将禁止范围扩大到顾问费、手续费等关联费用,扩大了禁止抵扣范围。

——政策预期冲突:财政部曾于2019年在答复政协委员提案时明确表示“贷款利息纳入抵扣有利于完善增值税抵扣链条”,但因“影响较广、受益不均衡需审慎推进”。《条例意见稿》的固化规定实质上阻断了改革路径,与母法简化抵扣链条的精神相悖。

*表:《增值税法》与《条例意见稿》关于贷款服务抵扣规定的对比*

三、视同销售范围界定的不一致

《增值税法》第九条对视同销售范围进行重大压缩,仅保留4项情形,删除了原实施细则中的“代销货物”“移送机构”“用于非应税项目”“投资和分配”等视同销售规定。但《条例意见稿》第四十二条关于视同销售完成时点的界定中,仅提及“货物发出、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产权属变更”,未包含“服务完成”的时点。这一遗漏引发实务困惑:

——无偿服务是否视同销售?若严格遵循《条例意见稿》逻辑,无偿提供服务因未被列举“视同销售完成时点”,可能被排除在视同销售范围外。但这与《增值税法》第九条“无偿转让”的概括性规定存在解释冲突。

——政策连续性断裂:原“营改增”政策中,单位向其他单位无偿提供服务(除公益事业外)需视同销售。若《条例意见稿》最终未予明确,可能导致征管实践混乱。

四、不征税项目进项税处理的冲突

《增值税法》第六条明确四项不征税项目:员工工资服务、行政收费、征用补偿、存款利息。但《条例意见稿》第二十二条增设限制:“纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产用于增值税法第六条以外的非应税交易的,对应的进项税额不得从销项税额中抵扣”。这一规定与母法存在两点矛盾:

1. 创设新抵扣限制:母法未禁止非应税交易对应的进项税抵扣,实施条例增设了禁止抵扣条款。

2. 重组交易进项税处理:现行政策规定,资产重组中涉及的不动产、土地使用权转让不征收增值税,其对应进项税可正常抵扣。《条例意见稿》实施后,此类重组交易因不属于法定的四项不征税项目,其进项税可能被强制转出,增加企业重组成本。

例如,丁公司2016年购入不动产(进项税900万元),2026年被政府拆迁取得补偿。按《条例意见稿》,因该补偿属于“非应税交易”,其对应的剩余进项税额(如净值50%,约450万元)不得抵扣。而按现行政策,该进项税无需转出。

五、小规模纳税人管理规则突破母法

《增值税法》对纳税人分类管理保持原则性规定,但《条例意见稿》第三十八条新增两项突破性规则:

——补税规则调整:小规模纳税人年销售额超标后未登记一般纳税人的,对超标部分的销售额需按适用税率(非征收率)补税;

——追溯性条款:“自超过小规模纳税人标准的当期起”即适用一般计税方法。这些规定与母法精神存在冲突:

——加重历史税负:补税时要求追溯适用高税率(如13%而非1%征收率),变相形成惩罚性课税。

——突破信赖保护:纳税人通常信赖征收率政策延续性,而追溯调整剥夺了这种信赖利益。

例如,某玉石加工厂2021-2023年隐瞒收入2.36亿元。按现行规则,税务机关通知前销售额可按1%征收率补税;但按《条例意见稿》,超标部分需直接按13%税率补税,税额差异巨大。

六、反避税条款与资产分界规则的新设义务

《增值税法》未直接规定反避税条款,但《条例意见稿》第五十六条新增一般反避税规则(GAAR):“纳税人实施不具有合理商业目的的安排而减少、免除、推迟缴纳增值税税款,税务机关有权按照合理方法调整”。这一授权存在双重问题:

——缺乏母法依据:增值税作为流转税,其反避税规则通常限于转让定价,《条例意见稿》将其扩展至“任何安排”,超出行政法规权限。

——商业目的判断模糊:如企业分立为小规模纳税人、业务拆分等常见筹划可能被认定为避税,但缺乏明确判断标准。同时,《条例意见稿》第二十六条对混合用途资产设定500万元分界标准:超过该金额的资产需按年度转出用于集体福利等不可抵扣项目的进项税。这一规则与《增值税法》存在冲突:

——新增核算负担:母法未要求对资产用途进行动态监控和年度调整,实施条例新增了持续性义务。

——分界标准随意:500万元标准缺乏政策延续性,且未考虑行业差异。如制造业企业购入大型生产线,若部分用于员工福利设施(如食堂供电),需建立复杂台账逐年计算转出比例。

例如,甲公司购入价值600万元的楼房(进项税54万元),1层经营,2-10层为员工宿舍。按《条例意见稿》,每年需按宿舍面积占比(如90%)转出进项税,20年折旧期内每年转出2.43万元(54万×90%÷20)。而现行政策允许全额抵扣。

结论与修法建议

《条例意见稿》部分条款与《增值税法》存在文本冲突或立法精神偏离,主要表现为:在贷款服务抵扣、视同销售范围、不征税项目进项处理上实质性改变母法规定;在小规模纳税人管理、反避税规则、资产分界标准上创设了新的纳税人义务。这些矛盾可能引发以下风险:

1. 法律效力争议:下位法突破上位法框架,影响税收法治统一性;

2. 纳税人权益受损:新增义务加重合规负担,追溯条款影响信赖保护;

3. 政策衔接断层:如重组交易进项抵扣、无偿服务课税等规则断层。

为保障增值税法体系内在统一,建议在条例修订中:

1.恪守授权边界:对贷款服务抵扣、反避税等争议条款,需回归母法授权范围或明确补充授权依据;

2.增强政策延续性:对不征税项目进项税、视同销售范围等衔接原政策优势,避免规则断层;

3.简化征管负担:取消500万元资产分界规则或提高标准,减少纳税人动态监控成本。