前不久遇到这样一个咨询,案件大致情况为:有个人2016年有一笔借款为20万的民间借贷,已过诉讼时效。债务人于2021年还了1万元,再未还钱。现债权人催促还款。债务人表示还不了,其余19万已过诉讼时效。债务人的说法是对的吗?债权人剩余的19万块钱能要回来吗?

笔者认为,债务人的说法是对的。

有律师认为,应当将借款看做一个整体,履行了部分应当及于整体。前面虽然过了时效,但借款人自己自愿履行了部分,就意味着他放弃了时效抗辩的权利。

笔者对此观点不予认同,于是进行了大量案件检索。针对已过诉讼时效,债务人又履行部分债务,剩余债务的诉讼时效是否重新计算,司法实践中同样有两种相反观点。

一、司法实践对该问题认识现状

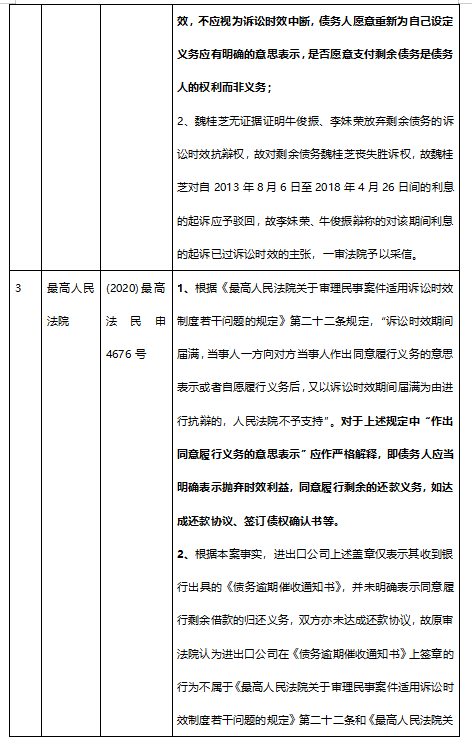

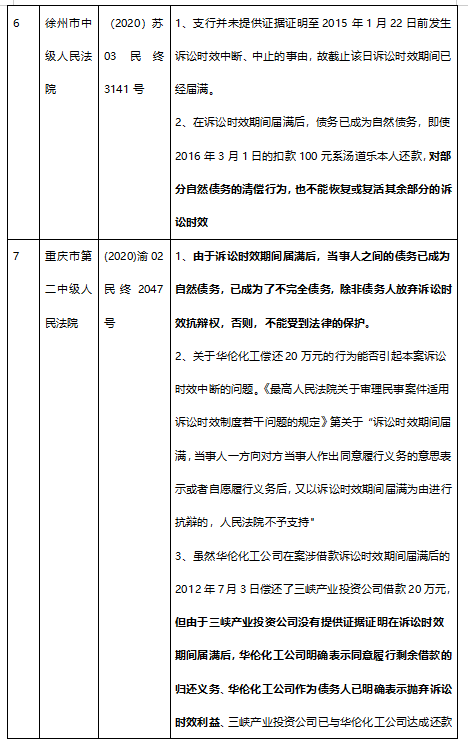

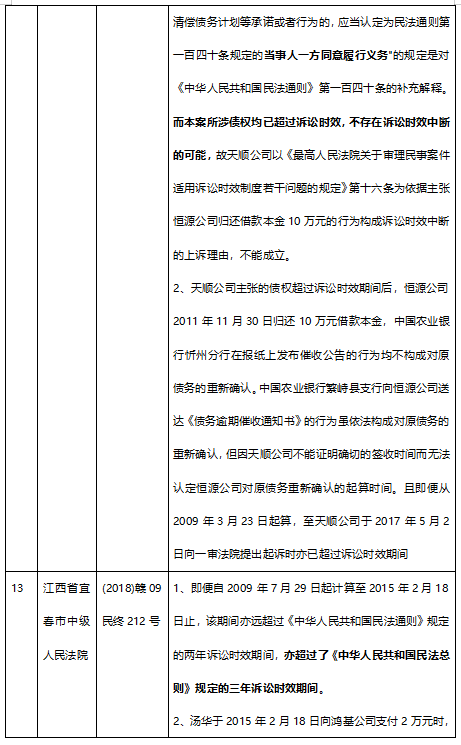

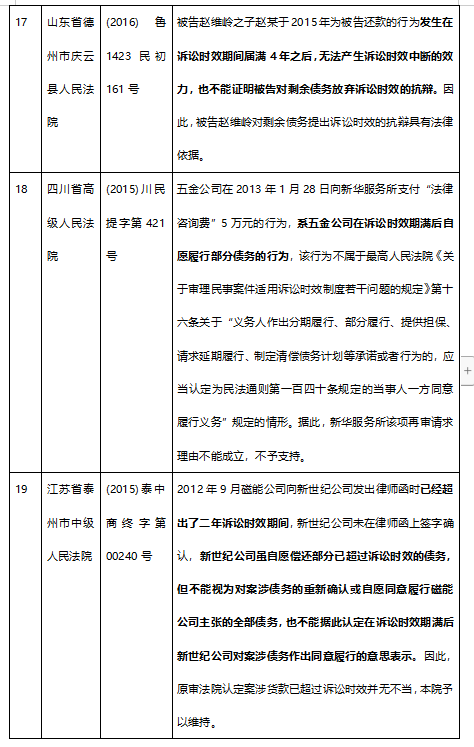

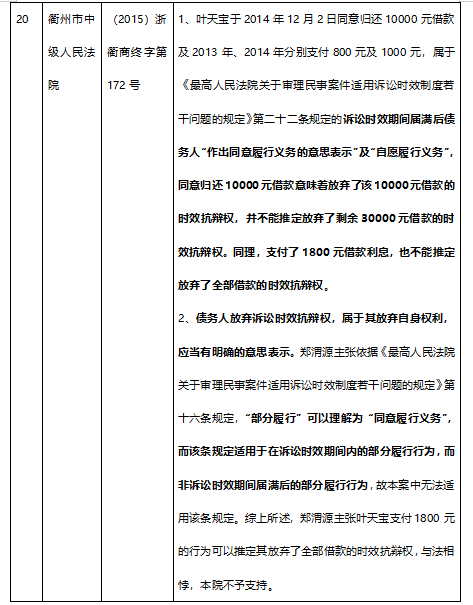

第一种观点:诉讼时效届满之后,相应债务已成为自然债务,其中部分款项的清偿并不能恢复剩余债务的诉讼时效。笔者从中国裁判文书网找到20份裁判文书支持了该观点。即此观点是目前司法实践中的主流观点。

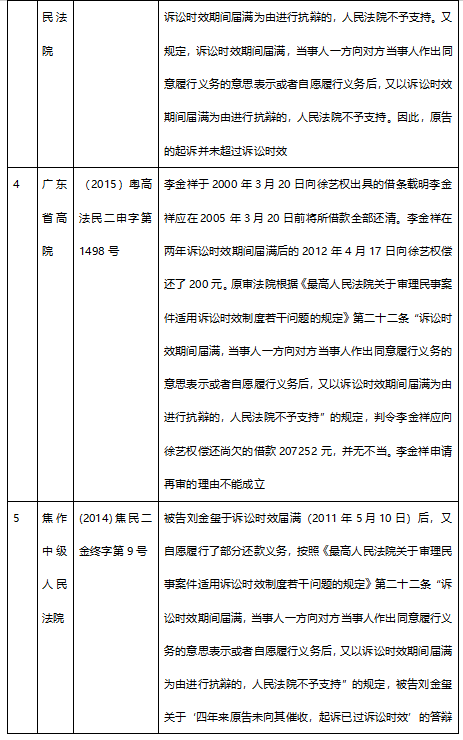

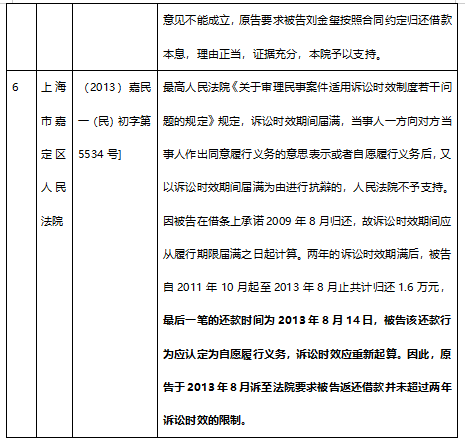

第二种观点:诉讼时效届满后,债务人履行部分债务,可以认定债务人放弃了诉讼时效期间届满的抗辩权。

笔者从中国裁判文书网上找到六个支持该观点的案例。

二、最高院对该问题两种截然相反观点

1、诉讼时效期间届满后,债务人实际履行部分债务的,其效力及于剩余债务

最高院在《民法典总则编理解与适用》(下)中表述:如果义务人自愿完成部分履行,对剩余部分未表示同意履行,也未继续履行,对于未履行部分,参照《诉讼时效司法解释理解与适用》关于第16条之规定的阐述,义务人作出部分履行承诺或者行为的,应当认定为同意履行义务,故义务人仅自愿完成部分履行,对剩余部分也应认定为同意履行。

2、诉讼时效期间届满后,义务人履行部分债务的,其效力不能及于剩余债务

第一种观点,最高院在《诉讼时效司法解释理解与适用》中表述:应区分情形进行分析。在义务人自愿履行部分债务且其有证据证明其不知诉讼时效完成的事实而为部分履行的,则不能认定义务人放弃部分或者全部债务的诉讼时效抗辩权。只能根据义务人自愿履行法理,认定义务人不能请求返还对部分债务所为的给付,但其可以拒绝权利人关于继续履行剩余债务的请求。因此,在此情形下,权利人要求义务人履行全部债务,人民法院不应予支持。在义务人以行为方式默示放弃诉讼时效抗辩权的情形下,除非有其他证据予以佐证义务人放弃全部诉讼时效期间已经过的债务的诉讼时效抗辩权,否则,不能只根据义务人的部分履行行为认定其放弃全部债务的诉讼时效抗辩权,而只能认定其放弃部分债务的诉讼时效抗辩权。

第二种观点,义务人承诺履行部分债务,在承诺的同时明确表示不履行剩余债务。《民法典总则编理解与适用》(下)中表述为:这种情况与直接进行部分履行,对剩余部分未做表示的情况不同,是否行使时效抗辩权是义务人自有决定的范围,在债权可分的情况下,义务人明确对部分债权行使时效抗辩权的,不违反法律的强制性规定,不损害公共利益,故应当允许。

三、诉讼时效届满后部分履行债务的效力不及于剩余债权法理分析

1、诉讼时效的含义及法律效力

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院强制义务人履行所承担的义务。在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。换言之,诉讼时效就是时间在法律上经过的效力。在法律规定的这个期间内,行使权利,否则过时不候,就不能再选择以诉讼的方式来解决纠纷。

当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权,诉讼时效届满后,虽然相应的债权还存在,实体权利没有消灭,但债权人丧失胜诉权,相应的债务成为自然债务,债务人有权利决定还与不还。

2、诉讼时效中断的前提条件

《中华人民共和国民法典》第一百九十五条规定“有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:

(一)权利人向义务人提出履行请求;

(二)义务人同意履行义务;

(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形”。

从该条法律规定可知,诉讼时效要发生中断的法律效力的前提是诉讼时效正当进行,它是一种进行时态。诉讼时效届满以后,它是一种完成时态。因此,诉讼时效届满之后,是不能引起诉讼时效中断的法律后果的。因为所处的时效阶段不同,不能产生相同的法律后果。(2018)粤51民终121号、(2018)晋09民终213号、(2016)苏民再187号和(2016)鲁1423民初161号四份判决书均对此法理进行阐释。

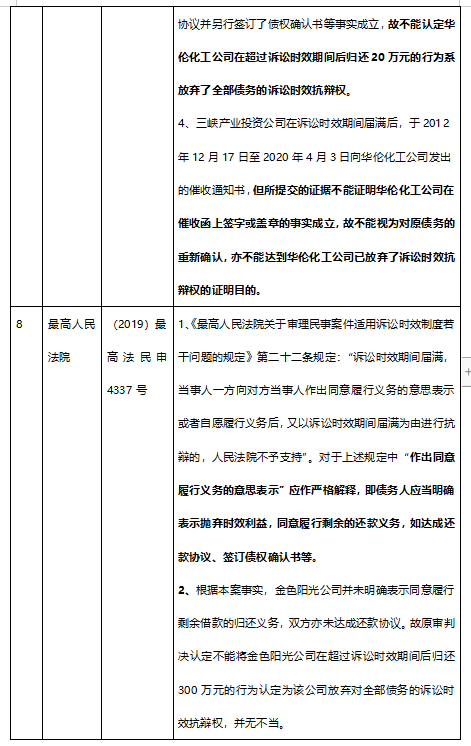

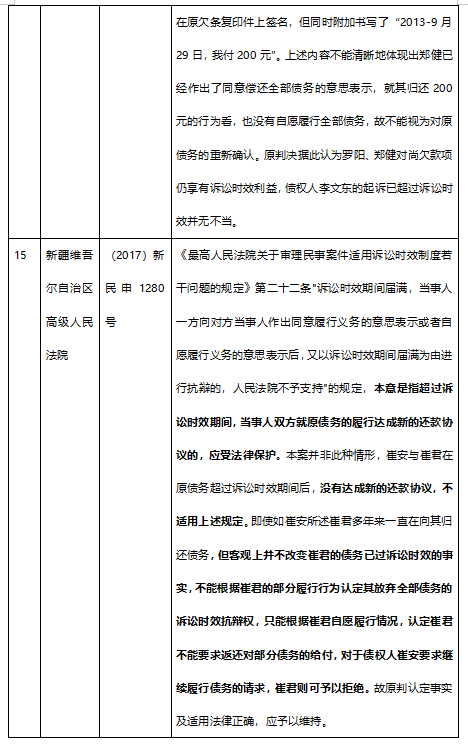

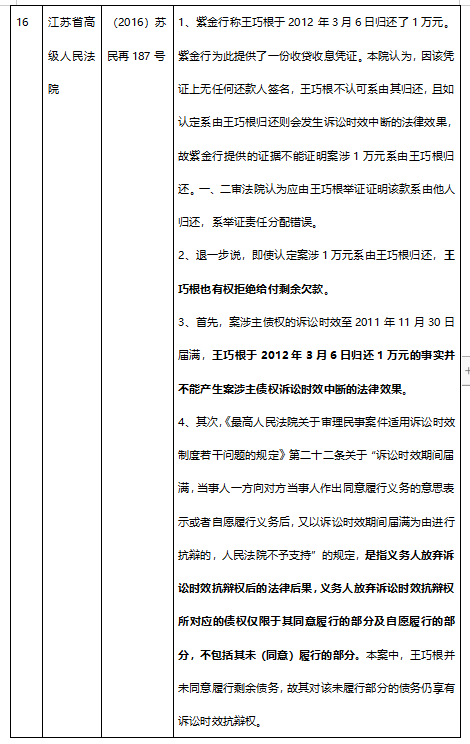

3、《诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条中债权范围界定

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二十二条规定:“诉讼时效期间届满,当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后,又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的,人民法院不予支持。”该条规定的“不予支持”是当事人对已经同意履行或者已经实际履行的部分义务提出的抗辩,即对诉讼时效届满后进行的部分履行不能反悔,主张反悔已经支付的款项。换言之,该规定是对超过诉讼时效期间,当事人双方就原债务履行达成新的还款协议的一个确认。只能根据债务人履行情况认定债务人不能要求返还部分债务的给付,对于债权人要求继续履行债务的请求,债务人可以拒绝。该条所规定的债权仅限于债务人同意履行的部分及自愿履行的部分,不包括其未(同意)履行的部分。

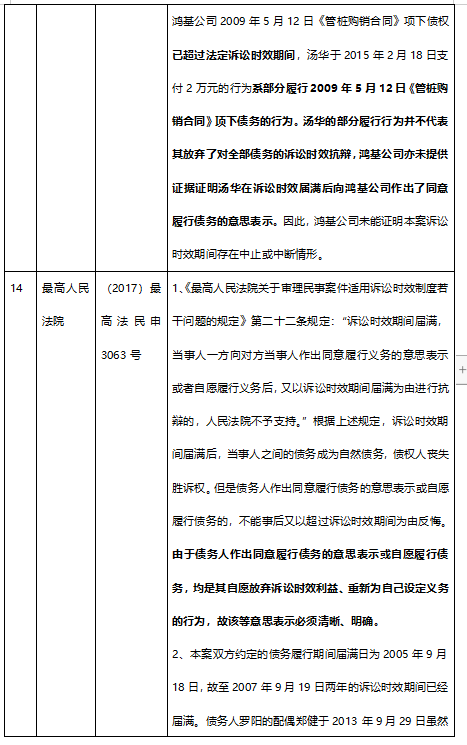

4、诉讼时效届满后义务人同意履行的认定标准

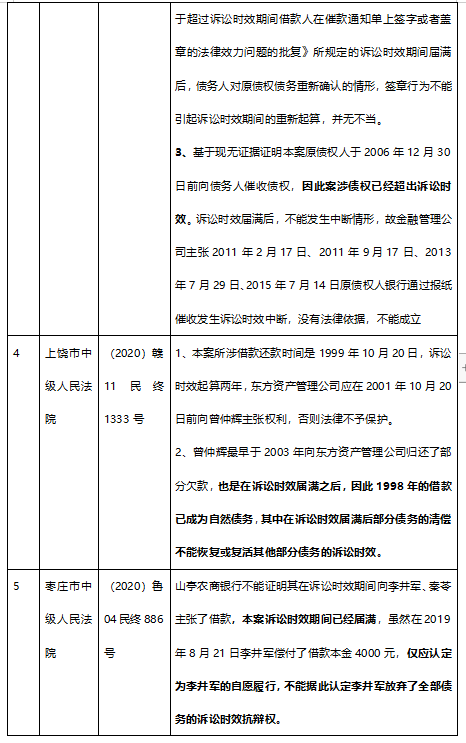

从最高人民法院的裁判文书中可以看出,最高人民法院的观点是义务人同意履行的行为应当清晰明确,是明示作出的,而非默示。从2017年到2020年均延续了该观点。对应的裁判文书有(2017)最高法民申3063号、(2019)最高法民申4337号和(2020)最高法民申4676号。“由于债务人作出同意履行债务的意思表示,或自愿履行债务,均是其自愿放弃诉讼时效利益、重新为自己设定义务的行为,故该等意思表示必须清晰、明确”;“作出同意履行的意思表示应作严格解释,即债务人应当明确表示抛弃时效利益,同意履行剩余的还款义务,如达成还款协议,签订债权确认书等。”

同意履行义务,既包含义务人承认,又包含同意履行,二者缺一不可。只有在符合义务人承认债务并同意履行债务的双重要件时,才可以认定义务人同意履行债务。

最高人民法院在《关于民事案件诉讼时效司法解释理解与适用》中明确,下列情形可以认定当事人同意履行诉讼时效时间届满的债务:

第一,债务人以口头方式向权利人明确表示其愿意履行诉讼时效期间届满的债务;

第二,债务人向债权人出具还款计划或者债务人与债权人达成还款协议;

第三,债务人为诉讼时效期间届满的债务提供担保;

第四,债务人委托第三人代为履行诉讼时效期间届满的债务;

第五,债务人知道或者应当知道债务诉讼时效期间届满仍履行诉讼时效届满的债务;

第六,债务人自愿用未过诉讼时效期间的债务抵销债权人已过诉讼时效期间的债务。

四、结语

诉讼时效制度对债权人和债务人都起到平等保护作用的一项重要制度,法律的天平未向其中一方倾斜。当诉讼时效经过时,它提醒着债权人尽快行使权利,让债务人尽快还钱;当诉讼时效届满后,法律对债务人赋予期限利益,债务人此时已经没有法律上的义务进行还钱,债权从法律上的法律之债变为自然债权。此时债务人再进行还款,是其道德之举,而非法律行为,部分债务的履行,也不能及于剩余债权或整个债权,这中间存在两种不同性质的行为,不能进行统一评价。同时引发诉讼时效中断的前提是诉讼时效处于进行时态,诉讼时效届满,已经是处于不同空间,更不能进行统一评价。因此,笔者认为诉讼时效届满后,债务人的部分履行的效力不及于剩余债权。