司法实践中,由于各种原因,法官在法律文书中会出现笔误,可以裁定补正,但不得对事实认定和实体处理结果予以补正,尤其是不能补正后再生错误甚至改变或颠倒原裁判结果。

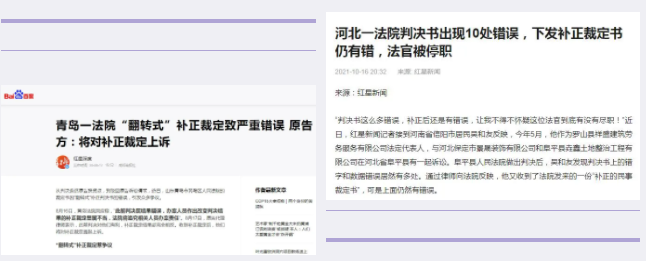

近日,一篇“法院判决书出现10处错误:下发补正裁定书仍有错法官被停职”的报道,反映河北某法院的民事判决书中出现原告、被告三家企业的名字、代理律师的律所、诉讼费的数额、纠纷涉及的款项数额和名目等出现了10处明显错误,而补正的民事裁定书再次出现错误,涉事法官和相关人员受到不同程度的处分。类似事件2020年在青岛某法院发生的一起“翻转式”补正裁定,相比本次更为严重一些,该补正裁定将原本支持原告诉讼请求的判决变更为驳回原告诉讼请求,完全颠倒了已经作出的裁判结论,涉事人员同样受到了严肃追究。事后,当事人就补正错误在不服原判的上诉程序中提出了纠正。

这两起“补正裁定”令人对法官的责任心感到担忧的同时,不免想到如果补正裁定超出了法律规定的范围成为一个错误“裁定”时,当事人又当如何寻求救济?追责是为了警示并避免后患,但不能杜绝。因此,如何依法依规加大问责力度减少发生是一回事,而保障当事人有适当的救济途径则是另一回事,而且比问责显得更为重要。

根据《民事诉讼法》第一百五十四条规定,人民法院对于“补正判决书中的笔误”可以使用“裁定”方式,因而“补正裁定”是合法的裁定形式。《民事诉讼法解释》第二百四十五条规定,笔误是指法律文书误写、误算,诉讼费用漏写、误算和其他笔误,该司法解释既明确了笔误补正的范围,又将“补正裁定”从补正判决书笔误扩大适用到了补正法律文书笔误。因此,笔误型“补正裁定”已广泛适用于补正民事、刑事、行政、执行等多个司法程序中的法律文书。但相对当事人的司法救济,该“补正裁定”有一个特殊的法律属性,就是对此有异议或者不服的不可以提起上诉救济,裁定书后文一般会有“本裁定作出之日即发生法律效力”的表述,以示具有不可抗拒的法律后果。

随着“补正裁定”的运用,又出现了新的表现形式,如在刑事判决涉财产刑执行中,有两种性质类似但又难以归类为笔误型的“补正裁定”:一种是《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》中规定的,对案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定提出异议的,执行机构将相关异议材料移送刑事审判部门审查期间,可能会出现刑事审判部门制作的补正裁定;一种是《最高人民法院关于人民法院立案、审判与执行工作协调运行的意见》中提出的,执行机构发现生效法律文书执行内容不明确的,在征询相关审判部门意见期间,也可能会出现审判部门制作的补正裁定。该两种“补正裁定”显然不是针对笔误,而是针对特殊事由,对该类裁定不服的当事人能否提起上诉或者说该类裁定是否具有笔误型“补正裁定”同样的法律属性,相关认识在司法实践中仍然莫衷一是。

因此,“补正裁定”在实际运用中已不仅仅局限于笔误范围的补正,而是拓展到了新的运用范围和使用领域。但是,必须看到“补正裁定”在实际运用中,就笔误补正就会发生不同情形的错误,有的甚至造成严重结果,何况当前又有新的补正形式出现。拓展救济渠道,畅通补救路径,赋予当事人更多的补救方式,确需引起足够重视。而常规救济方式主要有以下几种途径:

一、通过二审程序纠正

根据相关法律规定,一审宣判后,原审人民法院发现判决有错误,当事人在上诉期内提出上诉的,原审人民法院可以提出原判决有错误的意见,报送第二审人民法院,由第二审人民法院按照第二审程序进行审理。该种纠正相对便捷,但前提是针对已经作出尚未发生法律效力的判决,并且启动二审程序当事人的自主性较强,虽不能针对错误的“补正裁定”单独提出上诉,而能就补正错误在二审程序中寻求解决。

二、通过审判监督程序纠正

根据相关法律规定,各级人民法院院长对本院的生效裁判、最高人民法院对地方各级法院的生效裁判、上级人民法院对下级人民法院的生效裁判发现确有错误,认为需要再审的,可以启动审判监督程序;当事人认为生效裁判有错误的,可以向上一级人民法院申请再审,启动审判监督程序。该种纠正是针对已发生法律效力的裁判所作的“补正裁定”,救济途径相对复杂,能否提起需经人民法院审查决定。

三、通过人民检察院启动抗诉程序纠正

根据相关法律规定,最高人民检察院对各级人民法院的生效裁判、上级人民检察院对下级人民法院的生效裁判、地方各级人民检察院对同级人民法院的生效裁判认为符合抗诉情形的可以提起抗诉,人民法院应当启动审判监督程序再审。同时,在刑事判决涉财产刑执行程序中,人民检察院还有其他实施监督的权利。但启动该项程序获得纠正,则对当事人的前置性要求较多,遇到的困难更大。

当事人一旦遭遇错误的“补正裁定”能够获得救济的途径相比纠正其他错误裁判渠道较窄,然而确有的错误往往并非诉讼当事人本人造成,维权路径却更显困难,尤其“补正裁定”本身缺乏救济告知,对于不熟悉法律规定的当事人有时或至陷入诉讼困境。笔者认为,对“补正裁定”囿于笔误补正少有错误发生的传统观念应予转变,对其效力的确定也要纠正一经作出就具有与被补正的法律文书具有同等法律效力的做法,尤其是对刑事判决涉财产刑执行程序中新出现的补正形式,在无法律明文规定不得上诉的情形下,从有利当事人的原则出发,应给与提起上诉的权利。同时应当进一步拓宽并畅通当事人的救济路径,可以通过参照《民事诉讼法》第一百零八条和《民事诉讼法解释》第一百七十一条有关当事人对保全和先予执行裁定不服可以申请复议一次的做法,告知并落实相应的救济措施。不仅有利人民法院及时发现问题再次纠正补正中可能存在的错误,也能有利化解矛盾减少当事人陷入更加复杂的讼累,更有利承办法官及时发现差错纠正不当失误避免陷入被误解甚至被追责的境地。抑或对“补正裁定”的适用范围结合新形势进行调整,明晰适用程序、适用条件和纠错机制,允许当事人对部分裁定可以通过上诉或复议途径寻求救济。在当前情形下,则应加强和完善事后监督机制,在加大问责力度的同时,切实提高自我纠错能力,进一步拓宽当事人提出异议的接受渠道,适时由本院提起审判监督程序,及时纠正补正程序中确实存在的错误。

司法的功能不仅在于形成正确的裁判,更在于形成具有可执行性的裁判。我们不能期待法官永远不能也不会犯错,在部分法院仍处案多人少现状的当下,应当容忍法官通过补正的形式自动纠正诸如书写错误之类的笔误。但是,象报道所示的错误当然不能容许,更不能放过。

人民法院是人民权利的维护者和守护者,相信在以人民为中心的理念指引下司法改革的路子一定会越走越宽。